반응형

영의정 정태화가 추천한 함경도 북병영 병마우후(兵馬虞侯) 변급(邊岌)이 사령관으로 선임되었다. 한거원이 효종의 질문에 ‘북도의 수령이나 변장이 좋겠다’라고 대답한 대로 북도의 변장이 사령관으로 결정된 것이다. 이어 조정은 군무를 총괄하고 있던 비변사로 하여금 출병 계획을 수립하도록 했다. 15개 항목의〈함경북도포수영고탑입송절목(咸鏡北道砲手寧古塔入送節目)〉은 다음과 같은 요지로 작성되었다.

1.포수(砲手) 100명은 북도의 사격 우수자 중에서 최고 정예 요원을 엄선하고, 각각 자장목(資裝木, 현역에 나가는 정군을 지원하기 위해 편성된 군보〈軍保〉가 부담하는 목면) 15필씩 지급한다.

2.화병(火兵) 20명은 북도 군사 중에서 선발하여 보내며, 각각 자장목 15필씩 지급한다.

3.영장(領將) 1명에게 자장목 30필을 지급한다.

4.초관(哨官) 1명에게 자장목 20필을 지급한다.

5.영장의 수솔(隨率, 수행원, 시중꾼)은 22명 이내로 하며, 군관 통사(通事)를 포함한다.

6.초관의 수솔 8명을 포함하여 총 30명에게 각각 자장목 8필씩을 지급한다.

7.영장의 복마(卜馬)는 2필로 한다.

8.초관의 복마는 1필로 한다.

9.군사들의 도복(都卜)은 7명에 1필로 한다.

10.군량은 영고탑에 도착한 후에 청군이 지급할 것이므로, 우리 국경에서 영고탑까지 10일분을 마련하여 수송한다.

11.군사는 북도에서 독자적으로 선발해 보내고 복마와 10일분의 군량을 수송할 말은 남관(함경남도)에서 변통하여 마련하고 고세가(雇稅價, 고세는 부역을 면제받은 백성에게 징수한 세금)를 거두어들여 인마를 모집하여 보낸다.

12.초관 이하 군사가 선발되어 입영한 후에는 그 가족들을 관가에서 각별히 보호해 주고 잡역을 면제해 주며, 농사를 지을 능력이 없는 자는 그 이웃에서 적극 도와주어 실농하는 폐단이 없도록 한다.

13.이번 출병 시기는 아문의 자문에 3월 10일까지 영고탑에 도착하도록 요구하고 있으니 군사는 2월 그믐 이내에 회령부에 집결하여 장비를 점검하고 3월 1일에 출발하면 10일 기한에 맞출 수 있을 것이다. 고세(顧稅)와 마필은 남관에서 일시에 출발하도록 독려하되, 육진 토병들의 마필은 본래 짐을 싣는 말이 아닌데 이번에 만약 혼동해서 선발해 보내면 장차 쓸모없어 질 것이니 전사의 기마는 절대로 선발해 보내지 말아야 한다.

14.차관의 말에 의하면 아문의 통역 김삼달(金三達)·장효례(張孝禮) 등 2명이 이미 북경에서 영고탑으로 출발했으니, 우리 군사가 들어갈 때 마땅히 나와서 인도하여 갈 것이라고 했는바, 아문 통역이 도착하기 전까지 임의로 국경을 넘지 말아야 한다.

15.군사를 선발하는 일은 병마절도사가 주관하고, 복마·자장․군량 등에 관한 문제는 병마절도사가 시행할 일이 아니니 관찰사가 전담하여 거행하되 지체하지 않도록 한다.

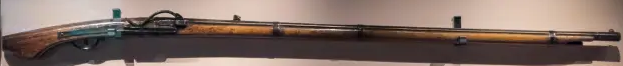

이 출병 계획에는 조총과 탄약에 관한 조항이 빠져 있었다. 준비하는 시간이 촉박하다 보니 정작 중요한 화기에 관한 조항이 누락된 것이다. 당시 이 지역 조총수 중에는 사격술이 뛰어난 군사들이 있었다. 그러나 그들이 조총을 제대로 정비하지 못해서 성능이 부실한 경우가 많았다. 각 기관에 비축하고 있는 예비 총기들 역시 정비가 부실하기는 마찬가지였다.

이러한 관계로 일단 관용이나 개인 소유 장비를 막론하고 성능이 우수한 조총을 선별하여 휴대하도록 조치했다. 전투 도중에 고장을 일으켜서 차질이 발생하지 않도록 하기 위한 대비책이다. 조총의 탄약은 1인당 100방(放)씩 사격할 수 있는 분량을 지급하도록 추가로 지시했다.

한편 효종은 성능이 좋은 정비된 장비를 갖추어야 한다는 점을 강조하면서 영장들이 직접 우수 장비를 점검하여 선별하도록 지시했다. 그리고 출발 시기에 맞게 준비하지 못해서 차질이 발생하면 그 책임을 함경도 관찰사와 병마절도사에게 엄중히 묻겠다는 뜻도 밝혔다.

출병 군사들에게 지급할 자장목은 평안도 병마절도사영의 군목(軍木, 군보로 받아들이던 포목)을 수송한 후 장관과 수행원·조총수·화병 들에게 차등을 두어 지급하도록 방침을 정하고, 사령관이 도중에 사용할 군수품이나 청군 장병들과 교류하는데 필요한 물품들은 함경도 관찰사가 별도로 준비하도록 했다. 특히 함경도에서 구할 수 없는 유둔지(油芚紙, 기름 먹인 방수용 종이)·남초(南草,담배)·연죽(烟竹,담뱃대) 같은 물품은 중앙의 해당 관서에서 충분한 수량을 지원하기로 방침을 정했다. 이는 출정부대의 군수용으로 사용하기 위한 것이기도 하지만 다른 한편으로는 청인들이 좋아하는 기호품이기 때문에 그들과 주요 사안을 교섭하거나 절충할 때 선물용으로 이용할 수 있다는 점이 고려된 것이다.

아울러 청 조정에 “군사를 즉시 선발하고 영장 1명과 초관 1명을 지정하여 군사를 거느리고 국경에서 아문통사(衙門通事)가 도착하기를 기다리고 있다가 국경을 건너가도록 대기시켜 놓았다”는 사실을 통보하기로 하면서, 특히 군량 문제를 강조하도록 했다. 영의정 정태화는 조선군이 두만강을 도하한 후에 청이 군량 지원을 중지할지도 모른다는 우려를 나타내었다. 그 대안으로 행군 거리를 계산하여 그에 알맞은 군량을 휴대하여 출병하는 방안을 내놓았다.

그러나 최종적으로 “군량 문제는 북방에 기근이 들었을 뿐만 아니라 지속적으로 운송할 방법도 없고, 수송 거리도 멀어서 기간을 기약할 수도 없는 형편이므로 조선 국경에서 영고탑에 도착할 때까지 필요한 10일분 군량을 겨우 마련해 보낸다”는 요지의 통지문을 보내기로 했다. 당시 조선이 겪고 있던 어려운 식량 사정을 고려한 결과였다.

함경북도의 조총수 100명을 선발하여 출병하기 위한 준비 과정에서 군사들에게 급료로 지급할 자장목을 수송하는 일 또한 시급한 과제였다. 그래서 우선 평안도 병영에 보관 중인 군목(軍木) 40동(同)을 별도 지정한 군관이 신속히 운반하여 함경도 경계에서 초면관(初面官)에게 교부하게 한 다음, 초면관이 인수하여 북병영(北兵營)으로 수송하는 방안을 마련했다. 함경도는 먼저 이 사실을 초면관에게 통보하여 평안도 군목이 도착하는 즉시 미리 지정된 군관에게 이송하고, 예정된 기한 전에 출정부대가 출정 준비를 완료할 수 있도록 추진할 것을 평안·함경도의 관찰사와 병마절도사에게 긴급히 지시했다.

이때 나선정벌군 출병에 따른 안보상의 문제가 제기되기도 했다. 사간원(司諫院) 정언(正言) 이상진(李尙眞)이 북변 방위 태세 강화에 대해 건의한 것이다. 그는 청렴하고 재능이 있는 문신(文臣) 가운데 인재를 선발하여 북로(北路)의 군정(軍政)을 관장하도록 함으로써 민·군이 일치단결하는 분위기를 조성하여 방위 태세를 강화해야 한다고 주장했다. 그런가 하면 특진관 원두표(元斗杓)는 ‘사건이 항상 뜻하지 않은 곳에서 발생하니 남방의 16영(營)에 영장(營將)을 차출하여 파견함으로써 군무를 전담하게 할 것’과 ‘무인 중에서 인재를 선별하여 영장으로 임용할 것’을 건의했다. 이를 수용한 효종은 즉석에서 충청·전라·경상도에 우선적으로 차출하여 영장을 파견하도록 지시했다.

출병 문제와 방위태세 강화가 조정의 주요 쟁점으로 떠오르자 조정 신료들 사이에는 적지 않은 견해 차이가 노출되기도 했다. 2월 11일에 좌의정 김육(金堉)은 군 지휘관 교체 문제를 제기하면서 자신을 파직시켜 줄 것을 건의했다. 그러자 훈련도감 대장인 이완(李浣)이 김육의 상소 내용에 불만을 품고 불편한 심기를 노골적으로 표출했다. 몸이 불편하다는 핑계로 조정 회의에 불참하는가 하면, 효종 앞에서 병부(兵符)를 풀어놓고 큰소리로 불만을 토로하는 등 불미스러운 행동도 서슴지 않았다.

이에 효종은 다음 달 초에 한강변 노량진에서 군사를 사열할 수 있도록 준비할 것을 지시하면서 이완의 불편한 심기를 달래주었다. 국왕이 군사 업무에 각별한 관심을 가지고 있다는 표시로 이완에게 금은(金銀)으로 아로새긴 어갑주(御甲冑)·백우대전(白羽大箭)·각궁통(角弓筒)을 하사했다. 청과 정축화약을 맺고 ‘군신관계’로 조선의 국가 위상이 추락하자 국왕의 권위도 함께 내려갈 수밖에 없었는데, 그 대표적 사례를 보인 셈이다.

한편 지방의 경우는 정묘호란·병자호란 이후로 청국의 경제적 요구가 가중되면서 그 부담에 농민들이 극심한 생활고에 시달리게 되었다. 더구나 북쪽 변방에는 매년 흉년이 들어 출병 군사들을 모집하는 데도 큰 영향을 미치는 실정이었다. 무명베 15필을 지급하는 조건으로 파병 지원자를 모집하자 수많은 지원자가 몰려들었다. 당시 무명베 15필의 가치가 어느 정도인지 오늘날 가치로 환산하기는 어려우나, 생명을 담보로 하여 사지에 들어가는 대가로는 결코 많은 액수가 아니었을 것이다.

그 밖에도 함경도 지역 주민들은 청 상인의 강요에 의한 강제 교역에 시달리면서 경제적 수탈을 당하고 있었다. 당시 함경도 지역에는 거듭된 흉년이 들었지만 이러한 사정을 아랑곳하지 않고 청에서 파견한 차사(差使)가 훈춘부(厚春部) 등지의 여러 여진 부족을 이끌고 경원부(慶源府)에 들어와서 교역을 강요했다. 수차례 개시(開市)를 통해 강제로 교역하여 경제적으로 큰 손실을 입자 청에 대한 농민들의 적개심은 한층 고조되었다.

청 상인들의 무리한 요구는 이미 인조 말년인 1649년에도 유사한 사례가 있었다. 청에서 파견된 관리가 경원 지방의 두만강 건너편 훈춘에서 조선 지역으로 건너와서 농우(農牛) 130두(頭)를 헐값으로 강제 구입해 가려고 했다.

당시 각 부락에 분정(分定)한 소가 모두 70두에 불과한데 130두를 요구하니 현지 관원들이 난처한 입장에 빠질 수밖에 없었다. 결국 조정이 나서서 중재했는데, 이 지역이 전란을 겪은 후에 다시 소의 전염병이 만연하여 많은 손실을 입었던 특수성을 감안하여 80〜90두 범위 내에서 판매하도록 했다.

이러한 경제 사정의 악화로 인해 군량을 보급 문제 역시 고려할 주요 사안이 되었다. 조선군은 조총수 100명을 포함한 부대원 총 152명의 군량을 회령(會寧)에서 닝구타(寧古塔)에 이르는 10일 분량만 휴대하기로 했다. 당초 청은 조선 지원부대의 전체 군량을 조선측에서 보급하도록 요구해 왔다. 그러나 조선 조정이 흉년으로 인한 국내 식량 사정의 어려움과 장거리 보급선(補給線)의 문제점을 내세워 닝구타를 벗어난 이후로는 청에서 지원하도록 요구하여 관철시켰다.

정벌군은 사령관인 함경도 북병영 병마우후 변급(邊岌)을 필두로 그 휘하에 초관 1명, 소통사(小通事) 2명을 배치했다. 조선군의 주력인 조총수는 길주(吉州)·명천(明川)·경성(鏡城)·부령(富寧)·회령(會寧)·종성(鐘城)·경원(慶源)·온성(穩城)·경흥(慶興)에서 100명을 선발했으며, 군관(軍官)·기고수(旗鼓手)·화정(火丁) 48명을 추가함으로써 총 152명의 출병부대를 편성했다. 앞서 영의정 정태화가 조총수 5명마다 화병(火兵, 또는 火丁)을 1명씩 배치하도록 건의했는데, 화병이 조총 사격에 관련된 병력으로 보이지만 취사병인지 분명하지 않다. 화병 20명을 군관 2명·기수(旗手) 4명과 함께 제외하면 고수(鼓手)는 22명이었을 것이다. (《조선의 대외정벌》349~355쪽, 알마, 2015)

참고 : 조선의 나선 정벌군은 회령을 중심으로 북병영 관할지역 병사들로 편성되었고, 회령에서 출발했다. 그럼에도 불구하고 중등교육기관에서 사용하는 지리부도(사회과 부도)를 비롯한 모든 연구물에는 수도 한양에서 출발한 것으로 도식화되어 있다. 이를 바로잡기 위해 이 글을 블로그에 연재하게 되었다.

반응형

'역사와 이야기 > 전쟁이야기' 카테고리의 다른 글

| 17세기 조선 육군, 나선(러시아) 정벌에 출병.【6】 나선정벌 전투 지역으로 이동 (0) | 2024.03.20 |

|---|---|

| 17세기 조선 육군, 나선(러시아) 정벌에 출병.【5】 출병계획 수정 보완 (4) | 2024.03.13 |

| 17세기 조선 육군, 나선(러시아) 정벌에 출병.【3】 청의 출병 요청과 제1차 출병 준비 (2) | 2024.02.28 |

| 17세기 조선 육군, 나선(러시아) 정벌에 출병.【2】 청, 새로운 적 러시아와 조우 (0) | 2024.02.21 |

| 17세기 조선 육군, 나선(러시아) 정벌에 출병.【1】 조선과 청의 전쟁-치욕적 패배 (2) | 2024.02.14 |